2009年10月08日

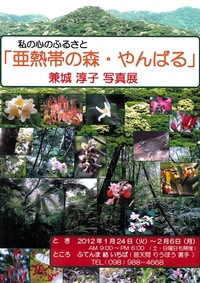

この木 何の木?

戦前、宜野湾には天然記念物にもなった

「宜野湾並松」があったのをご存じですか??

私は、最近知りました、、

戦争で失ったものは本当に大きいですね。

宜野湾並松(ジノーンナンマチ)

首里城が琉球の中心だった時代、首里からの連らくは、「宿道(しゅくみち)」と呼ばれる道を通って、各地の「間切番所(まぎりばんしょ=現在の役場)」に伝えられました。

宜野湾では、村の西側を通って名護(なご)につながる道が「西海道」、東側を通る道は「東海道」と呼ばれていました。

1671年には、首里から宜野湾部落を通って野嵩(のだけ)・中城(なかぐすく)へつながる宿道が開けました。普天間(ふてんま)街道とも宜野湾街道とも呼ばれたこの道は、嘉数(かかず)から宜野湾・神山・新城(あらぐすく)という各部落を通り、普天満宮(ふてんまぐう)にお参りする道でもありました。

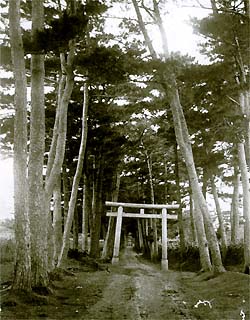

また、琉球国王の片うでとして活やくした蔡温(さいおん)が命令して、植えさせたと伝えられるリュウキュウマツの大木が、5キロにもわたって道の両側に立ち並んでいたことから、「宜野湾並松(ジノーンナンマチ)」とも呼ばれ、道行く人々に親しまれていました。

1901(明治34)年ごろになると人や車(人力車・馬車)も増え、宜野湾の通りもいっそうにぎわうようになりました。村を代表する、美しい並木道だった「宜野湾並松」は、1932(昭和7)年4月には天然記念物に指定されました。

しかし、1944(昭和19)年、日本軍によって切りたおされ、わずかに残っていた木も、戦後に行われた米軍の普天間飛行場建設で失われていまいました。現在、当時をしのばせるものは、残念ながら何も残っていません。

「キッズじのーん」から引用させていただきました。

http://www.ginowan-okn.ed.jp/ginowan_kidd/history/history.html

Posted by エリカ様 at 14:01│Comments(0)

│普天間についてあれこれ